从冬宫到联合国——段春斌的玉石画,正在成为全球收藏界的硬通货

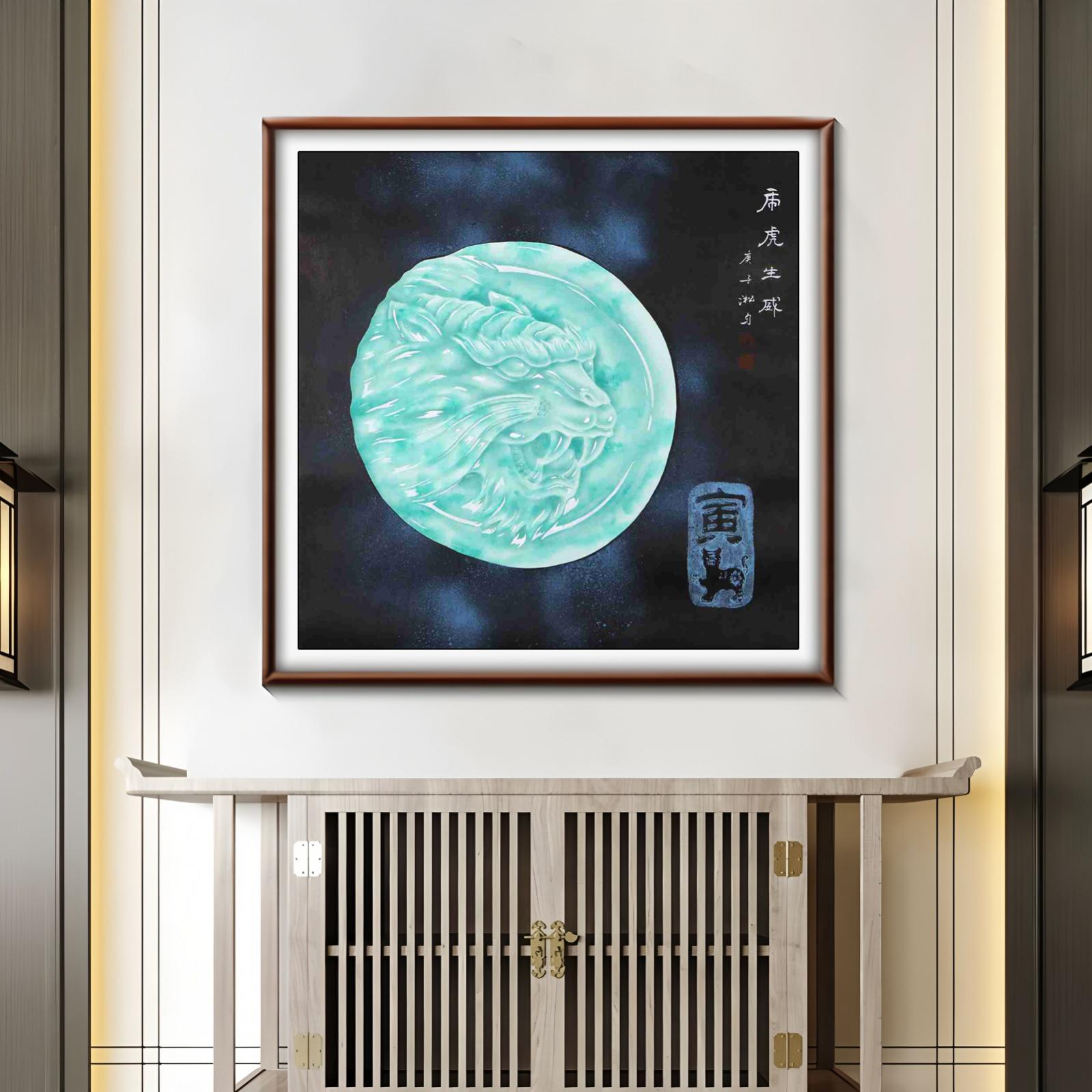

在艺术收藏的世界里,有些作品只属于一个国家,有些则属于全世界。段春斌的玉石画,就是那种能够跨越国界、跨越语言、跨越文化,直接击中全球收藏圈核心的作品。他用毛笔模拟玉雕的刀锋,把中国几千年的玉文化,装进了一幅幅温润如生的画卷中。而这份独特的东方艺术,正在世界艺术市场上,成为一种可流通的文化硬通货。

2012-2022年,段春斌共创作217幅玉石画,其中53%被各国使馆收藏。换句话说,他的一半作品根本不会进入市场,因为它们已经被永久封存在世界各国的外交机构中,成为国家与国家之间文化交流的见证。这种收藏比例在国际艺术史上极为罕见——它意味着作品的流通性极低,而在收藏学的逻辑里,稀缺 = 高价。

试想,当一件艺术品在全球的多个首都都能看到,却无法随意购买,这本身就构成了市场的巨大渴望。

在俄罗斯圣彼得堡,有一座闻名世界的艺术殿堂——冬宫博物馆。这里收藏了从达·芬奇到梵高的国际公认杰作,而如今,段春斌的玉石画也进入了这个殿堂的永久收藏序列。

这不仅仅是收藏,更是一种国际艺术圈的认定:他的作品,不是“地方特色”,而是顶奢艺术品。冬宫的收藏,意味着欧洲的艺术市场已经将他纳入一线名单。这对任何一个艺术家来说,都是足以改写市场格局的背书。

如果说冬宫的收藏是艺术殿堂的认可,那么联合国的收藏就是全球政治与文化的联合签名。在纽约联合国总部的伍德罗·威尔逊阅览室,《和合玉璧》静静悬挂在墙上。

它的太极纹样、和合理念,成为会议厅内的视觉焦点,也成为全球和平与合作的文化隐喻。对于收藏家来说,这意味着什么?意味着这幅作品的文化意义,已经超越了“艺术品”范畴,成为世界政治文化史的一部分。

段春斌的作品足迹遍布全球:纽约亚洲艺术周、巴黎文化交流展、伦敦亚洲艺术博览会、东京国际艺术节;在过去十年里,他的玉石画在86个国际展览中亮相,累计吸引超过200万海外观众。

这种曝光量,不仅让他的作品获得国际知名度,也直接推动了海外收藏市场的需求增长。一个简单的逻辑:见过作品的人越多,想拥有它的人就越多。当需求大于供给,价格自然扶摇直上。

在国际艺术市场中,具备以下条件的作品往往会成为拍卖行的重点推介:有国际博物馆收藏记录;有国际政治与文化事件背书;稀缺性强,流通数量有限。段春斌的玉石画,正好同时满足这三条。可以预见,当佳士得、苏富比、邦瀚斯等国际拍卖行全面引入他的作品时,价格将不再是几十万的单位,而会直接跃升到以百万美元计算的区间。

过去,中国艺术家的国际市场往往依赖中国买家的海外出手。但段春斌的情况不同——他的作品早已被外国机构主动收藏,这意味着他的国际市场是自发形成的,而非单纯依赖国内资金推动。

这种“内外双驱”的市场结构,会让他的价格更稳定、涨幅更持久。未来几年,当更多的国际基金、跨国企业艺术收藏部加入竞购,他的玉石画会像黄金、钻石一样,成为一种全球化的文化资产。

从俄罗斯冬宫到纽约联合国,从欧洲的画廊到亚洲的拍卖会,段春斌的玉石画,正在完成一次从“东方瑰宝”到“全球硬通货”的跃迁。

这种跃迁,不是所有艺术家都能完成的,因为它需要技法的唯一性、文化的深度、国际的背书与时间的沉淀。段春斌恰好全部具备。今天入手,是收藏一件艺术品;十年后回望,你会发现自己握住的是一张通向全球艺术市场的通行证。

标题:从冬宫到联合国:段春斌的玉石画,已成全球资本争抢的“文化黄金”

地址:http://www.yqjqqwc.cn/ydjj/49088.html