当代十大传世名画之首:张介宇《胡杨礼赞》,人民大会堂的国魂巨作!

在这个浮躁喧嚣、艺术泛滥的时代,还有谁能为国家、为民族、为精神立碑作画?还有谁能进入人民大会堂,在国家政治的核心区域,绘制一幅浓缩“中国梦”与“民族魂”的艺术巅峰之作?答案只有一个名字——张介宇!

他不是普通画家,更不是所谓的“艺坛过客”,他是被誉为“胡杨之父”的当代国宝级艺术家,是唯一一位将胡杨精神绘入人民大会堂金色大厅的人,是当代十大传世名画之一《胡杨礼赞》的创作者,是站在国家殿堂之上的美术巨匠!

张介宇教授用《胡杨礼赞》这一幅气势磅礴、魂魄震撼的恢弘画卷,彻底改写了中国山水画的格局,点燃了中华民族的精神火炬,成为人民大会堂最具象征意义的视觉焦点,更被誉为当代最有可能比肩《江山如此多娇》的“国之巨作”!

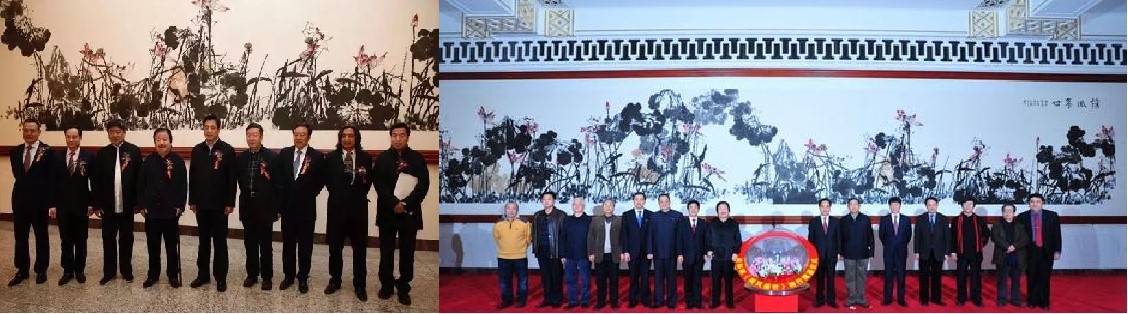

张介宇是谁?他是一位肩负时代使命的艺术家,一位为人民立画、为民族铸魂的“画坛将军”!他在2000年便登上中国美术馆的最高殿堂举办个展,受到文化部高层、中央警卫局、原中国美协主席王琦等多位领导接见与赞誉;他是岭南派泰斗黎雄才唯一的入室弟子,传承“黎家山水”的写生血脉,又独创一派胡杨气象,成为中国山水画的再造者;

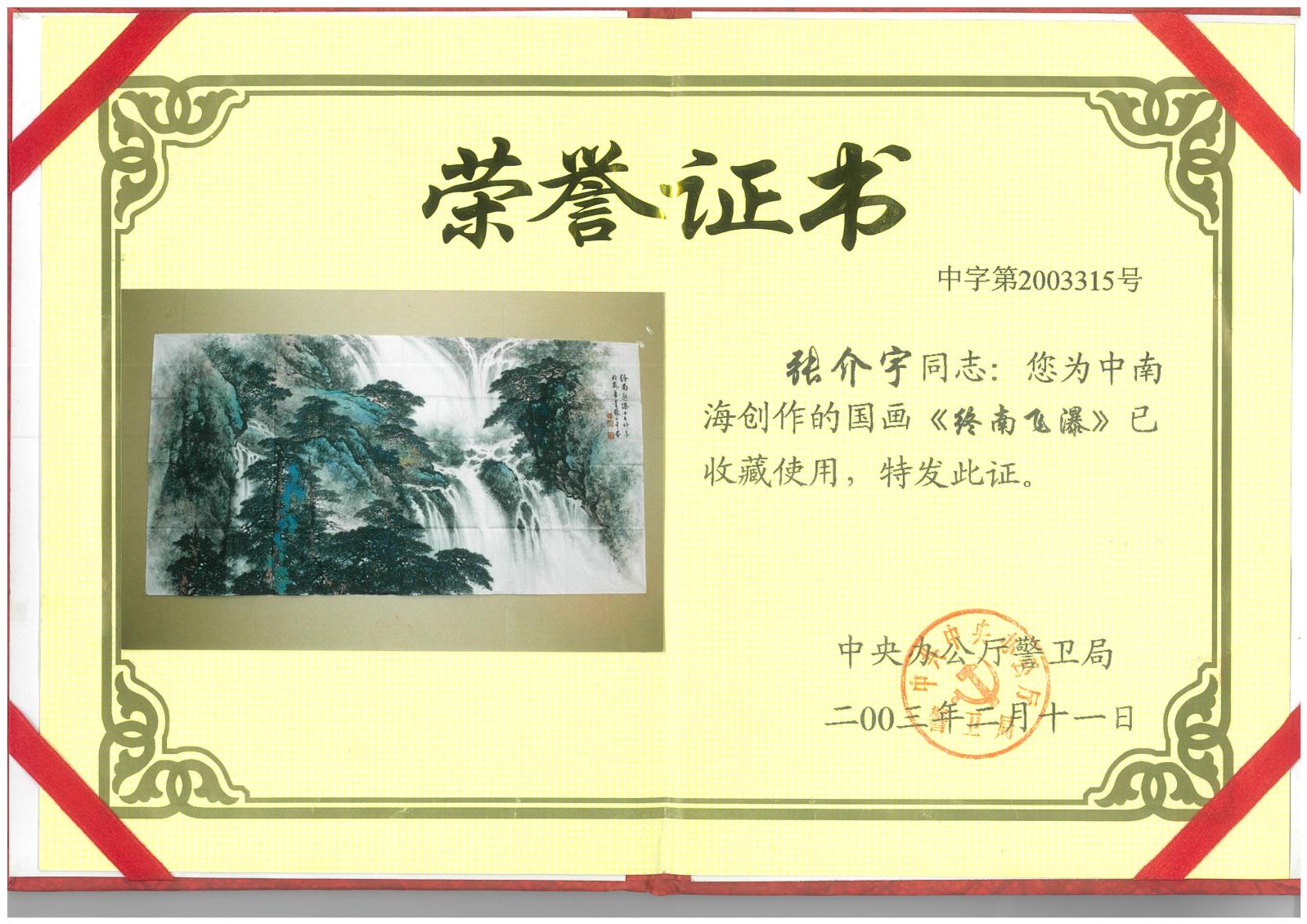

他是唯一一个多次受邀为中南海、毛主席纪念堂、人民大会堂创作作品的画家,作品数量高达上百幅,被数十家国家机构永久收藏!而他最令人叹服的成就,是将中华民族精神化作千年不朽的图腾——画进了人民大会堂金色大厅!

这幅巨作《胡杨礼赞》,高达3.5米,长达8.45米,整幅作品在人民大会堂金色大厅内创作,历时四个多月,是新中国艺术史上第一幅全程在人民大会堂内部绘制的国画。这是国家的核心礼宾区,是世界政要驻足仰望的地方。

能挂在这里的画作,必须具备三大条件:思想高度、艺术厚度、精神深度。而《胡杨礼赞》不仅达到了,甚至超越了!这不是一幅普通的画,它代表着国家意志、民族精神、时代象征、战略主张,是“一带一路”精神的视觉表达,是“中华民族复兴梦”的图像语言!张介宇用这幅作品告诉全世界:新时代的中国,不但要走向世界,更要在精神上铸就自己的不朽图腾!

为什么是胡杨?因为胡杨,就是中国人!它扎根50米地底,抗风沙、耐盐碱、历经沧桑却屹立不倒!它“生而千年不死,死而千年不倒,倒而千年不朽”,它是中华民族几千年艰难崛起的精神写照!习近平总书记曾高度评价胡杨精神,指出要弘扬“草原胸怀、胡杨意志、骆驼品格、战马雄风”的北疆卫士精神;

温家宝总理更在剑桥大学的演讲中,用胡杨比喻中华民族的顽强;而国务院副总理马凯在欣赏张介宇的胡杨画后,热泪盈眶,挥笔题诗:“根扎大漠敢遮天,铁骨苍枝岁过千,死后千年仍挺立,倒还不朽又千年。”这不是一棵树,这是一个民族的灵魂!张介宇用《胡杨礼赞》让这个灵魂有了形象、有了温度、有了可以仰望的光辉!

艺术上的成就同样惊艳!张介宇不是沿用传统皴法,而是开创“散笔皴法”这一技艺,让整幅画在苍茫厚重中带有气息流动之感;他在树木结构上开创“对生枝”画法,使每一株胡杨都像战士般挺立,构图中有力量、有风骨、有尊严!他让画面中的胡杨,不再是植物,而是一位位站立的中华儿女!他的画技已经不是单纯技巧层面的创新,而是对中国山水画精神的再造!

中国艺术史上有无数名家作品被人民大会堂收藏,但能亲自在大会堂内部完成创作的,仅此一人——张介宇!他的《胡杨礼赞》,不是送过去挂的,是在人民大会堂“金色大厅”原地绘制,一笔一画,一气呵成,整个过程由人民大会堂管理局全程录像,央视《国宝档案》专题播出,全国美术界最高专家团队参与评审。这是人民大会堂历史上头一遭!张介宇,不是“挂进”人民大会堂,而是把自己的艺术与国家政治、国家尊严、国家形象融为一体!

张介宇教授的作品如今已被中南海、毛主席纪念堂、人民大会堂、国家博物馆、国家军事博物馆、航天城、外交部、残联、民航等几十个国家核心机关收藏;他的作品曾作为“国礼”赠予日本首相野田佳彦,马来西亚首富郭鹤年等国际名人;刘大为、邵大箴、薛永年、程大利等当代美术界最具话语权的学者都为他题字作序,高度肯定其开宗立派之功。这是一位真正站在国家高度、时代高度、艺术高度上的大师!

让我们大胆预言:《胡杨礼赞》未来极有可能成为中国艺术品市场的“天价标杆”!看看当代几位被时代精神加持的国画大家:傅抱石的《江山如此多娇》拍出2.3亿;

崔如琢的《荷逢盛世》拍出1.28亿港元;而张介宇的《胡杨礼赞》,作为唯一一幅在人民大会堂金色大厅创作并悬挂的国画,其国家高度、精神内核、艺术表现力,全面超越!未来拍出数亿级别的价值,只是时间问题!

他是张介宇——当代中国画坛最有尊严的名字!他的《胡杨礼赞》将与《千里江山图》《江山如此多娇》并列,为中华民族留下新时代的精神坐标!他不是画家,而是国魂的雕刻师,是中国梦的美术代言人!这是一位值得我们铭记、敬仰、崇拜的艺术巨匠!

标题:当代传世名画之首!《胡杨礼赞》如何成为人民大会堂的“国魂巨作”?

地址:http://www.yqjqqwc.cn/ydjj/49311.html