班禅画师·民族之魂——尼玛泽仁的传奇人生

在中国当代美术史的浩瀚星空中,有一个名字如雪域高原上的晨星般永恒闪耀——尼玛泽仁。他不仅是一位画家,更是一位横跨宗教、民族、国家与世界的精神符号;他用画笔承载民族灵魂,用色彩诉说信仰与大爱,被誉为“班禅画师”“中国少数民族艺术的巅峰巨匠”。

1944年,尼玛泽仁诞生于四川德格的雪域高原,一个群山环抱、佛音回荡的地方。童年的他,随母亲生活在寺庙中,耳濡目染的佛教艺术成为他生命的底色。那一笔一线的唐卡,那一缕金线的光辉,早已注定他一生与艺术、与信仰、与民族命运紧密相连。

1957年,他被四川美术学院发掘并破格录取,成为学院民族班的佼佼者。彼时的他,年仅十三岁,却已展现出天赋异禀的造型力与色彩感知力。

上世纪八十年代,他再度回归学院深造,从此步入真正意义上的专业艺术人生——从唐卡到重彩,从民族画到世界语汇,尼玛泽仁走出了一条前无古人的“汉藏西融合”之路。

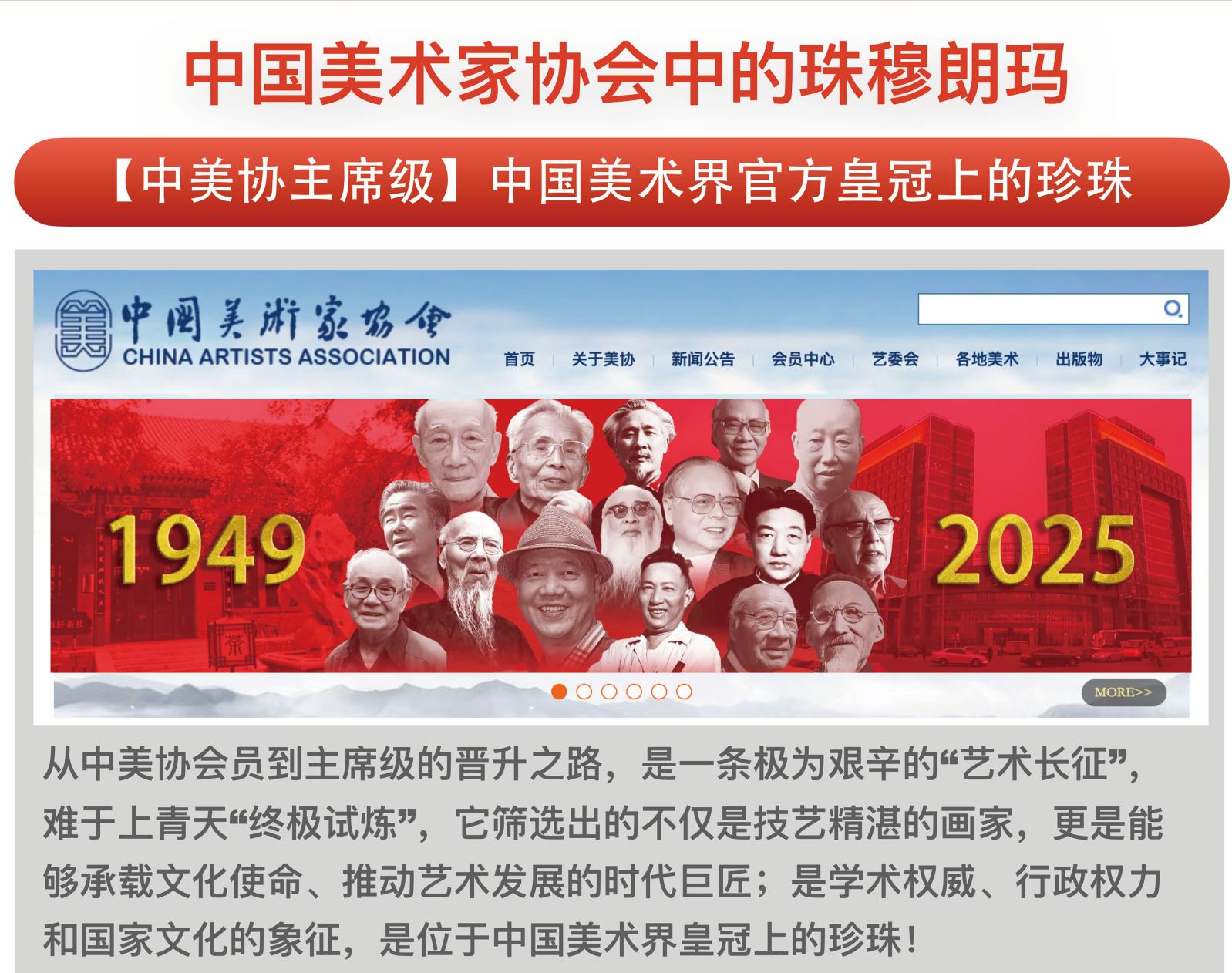

在当代中国艺术体系中,能够同时跨越政协、中美协、国家画院、民族画院、中央文史馆五大权威领域的艺术家,唯有尼玛泽仁一人。他是中国美术家协会第六届副主席、七八届顾问;是连续三届全国美展评委;是连任四届的全国政协委员;是中国国家画院研究员、顾问;是国家民族画院的名誉院长;更是中央文史研究馆馆员、国务院特殊津贴专家。

这些头衔的背后,不只是荣耀的叠加,而是他一生艺术与人格的最高注解。国家因他而荣耀,民族因他而自豪。他用一生的修炼,成为中国民族文化与国家精神的双重象征。

1988年,十世班禅额尔德尼亲赐“班禅画师”称号,并为其授印。这不仅是荣誉,更是一种神圣的使命。从那一刻起,尼玛泽仁的画笔不仅属于艺术,也属于信仰,属于雪域的万千信众。他曾为十世班禅亲绘肖像,班禅亲自担任模特;十一世班禅更为其作品题写偈语。

这一笔一画,跨越世俗的时间与宗教的空间。历时十年,他完成“四大佛教名画”,被永久供奉于峨眉山、五台山、普陀山、九华山四大圣地。这四幅画已不仅是艺术作品,而是中华信仰体系中的视觉经典,被誉为“画坛供奉之作”。

尼玛泽仁不仅是宗教艺术的巅峰,更是国家艺术的象征。他的作品《奋进》被江泽民同志收藏,《最后的净土》被中南海珍藏,《元番瑞合图》收藏于中国美术馆,《黑白世界》则陈列于上海世博会国家馆贵宾厅。他的画,登上过国家殿堂,也飞上过星空——2005年,尼玛泽仁的两幅作品随“神舟六号”飞向太空,成为最早进入太空的中国画家之一。从高原到太空,从寺庙到国门,他用一支画笔贯通了天地之间的精神坐标。

他的艺术足迹遍布全球:在美国、英国、法国、德国、瑞士、日本、印度等二十多个国家举办个展百余场。他被授予“国际杰出艺术家”称号,甚至被美国巴特鲁治市授予“荣誉市长”。他的作品,被英格兰曼彻斯特市政厅、苏黎世大学永久收藏——这些西方殿堂的收藏,不仅是对他个人的赞誉,更是对中国民族艺术国际价值的肯定。

尼玛泽仁创造了一个独特的艺术语汇——“1300年汉藏西融合绘画”。青年时期,他让唐卡走出雪域;中年时期,他以重彩打开国际艺术的大门;晚年,他以恢弘的山水融汇中西笔墨,创造出被评论界称为“顶天立地的山水”。他的画面中既有藏画的神圣庄严,又有国画的笔墨气韵,更有西方光影的空间延伸。

那是一种融合信仰、哲思与灵魂的艺术——既来自雪山之巅,又通向世界艺术的高地。正如冯远所评价:“尼玛泽仁是艺术的多面手,拓展了新藏画的表现形式,也丰富了山水画的色彩语言。”在中国当代艺术的版图上,他与齐白石、黄宾虹、吴冠中等人,共同构建了“晚年变法”的时代高峰。

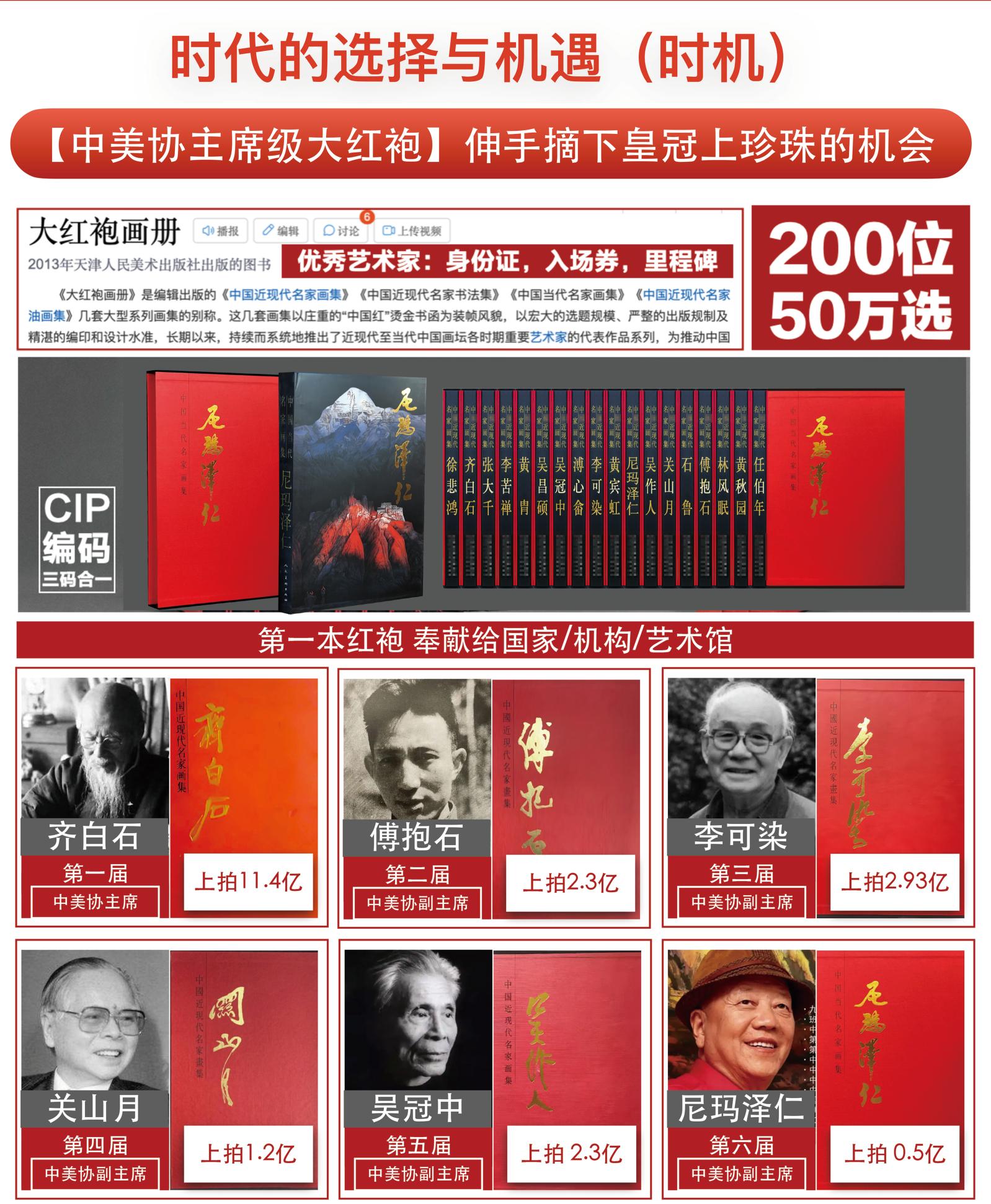

在中国美术出版体系中,“大红袍”画家是艺术界的最高荣誉。尼玛泽仁不仅入选2009年北京人美大红袍,更在2024年天津人美再度收录,成为罕见的“双红袍艺术家”。两部大红袍共收录其晚年山水代表作253幅,这不仅是他人生的艺术总结,更是绝版的文化财富。业内普遍认为,尼玛泽仁的作品已经超越艺术本身,成为“百年大变局中的精神资产”。

杨力舟称他为“中华人民共和国优秀的美术界杰出代表”;邵大箴评价他的作品“顶天立地,气势恢宏”;曾来德更赞叹:“尼玛泽仁把民族文化引入国际性语言的新时代,是二十世纪中国艺术界不一样的符号。”是的,尼玛泽仁,不仅是一位艺术家,更是一位文化的圣者。他让中国的民族艺术站在了世界的高峰之上。他用画笔为信仰立传,为民族作证,为时代留痕。

从德格到北京,从寺庙到太空,从唐卡到山水——尼玛泽仁的一生,是一部横跨民族、信仰与时代的史诗。在当代中国艺术的银河中,他是一颗永不坠落的恒星。尼玛泽仁——班禅画师,民族之魂,国之巨匠。

标题:班禅画师·民族之魂:尼玛泽仁,从寺庙走向世界的艺术圣者

地址:http://www.yqjqqwc.cn/ydjj/49739.html