从汉唐到世界——马树茂的中日艺术融合之路

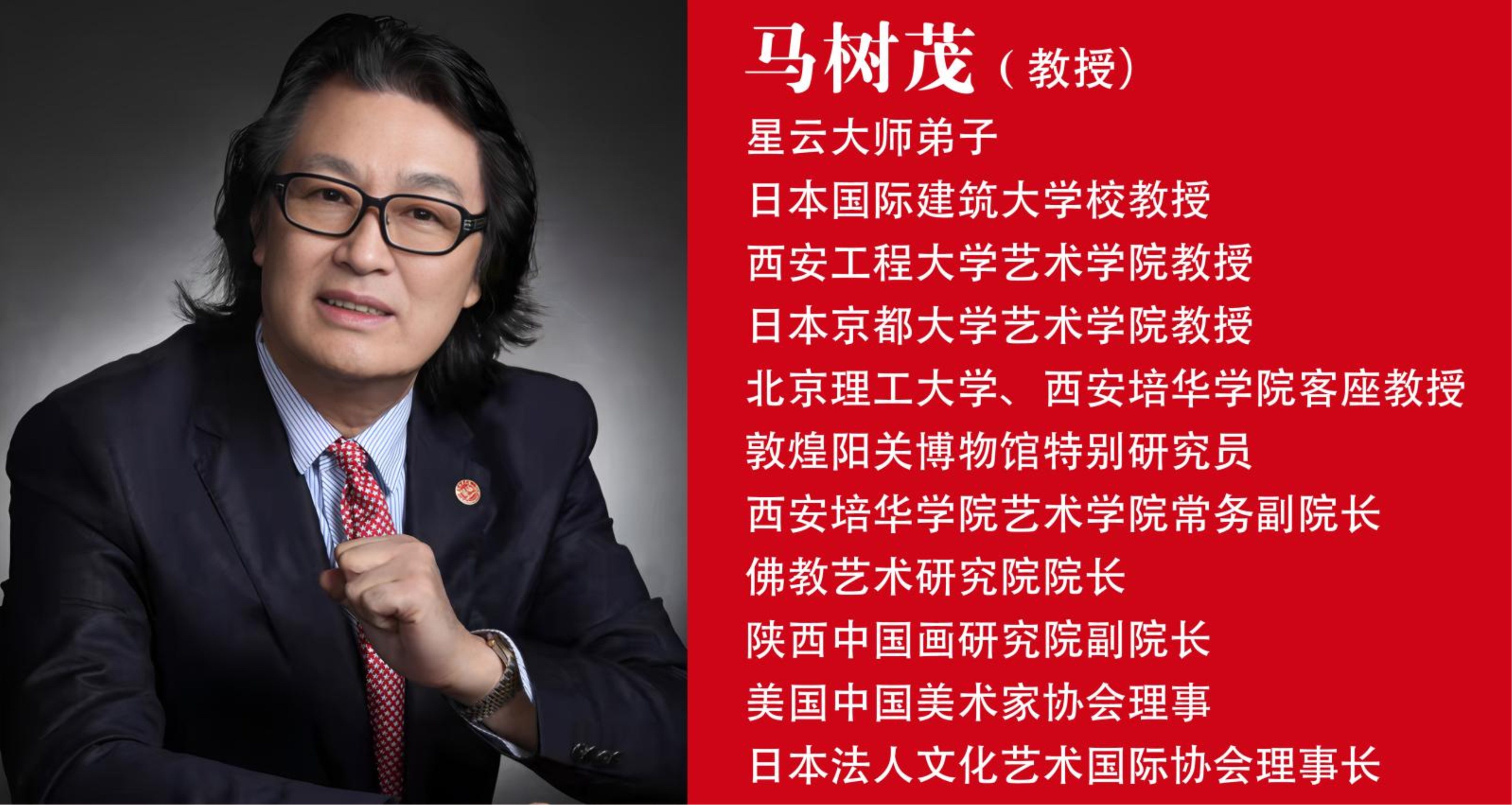

在世界艺术文明的长河中,有一种力量,能跨越国界、穿越时空,唤醒尘封的文化记忆。它来自东方,根植汉唐,光耀世界——这股力量的代表者,正是当代中国艺术大师、常书鸿关门弟子、星云大师门下弟子——马树茂教授。他是一位行走在敦煌与京都之间的艺术使者;他用一支笔,连接了千年汉唐的风骨与现代东方的气韵;他用半生修行,完成了中国绘画精神在国际语境下的“重生”。

1982年,敦煌壁画修复现场,一位年轻的画者正凝视着那壁上千年前的飞天。常书鸿先生拍着他的肩,语重心长地说:“茂儿,艺术不是模仿过去,而是让过去活在现在。”这位年轻人,便是马树茂。他把这句话铭记终生——从此,他不再只是“画壁画的人”,而是“让壁画重生的人”。

敦煌给予他艺术的母体;汉唐给予他气度的血脉;佛学给予他精神的高度。他吸纳唐代重彩的雍容,继承宋人线条的细腻,又在笔墨之间注入了佛家慈悲与禅定的静气。这正是后来被国际评论界誉为的“观诠体系——汉唐精神的现代转译”。

1987年,赵朴初与常书鸿亲自嘱托,范曾为他书荐,日本媒体人秋冈家荣全程协助。他怀抱文化使命东渡日本,不为名利,而为求“汉唐艺术的现代语言”。他先后在日本京都艺术大学、国际建筑大学校、京都造型艺术大学、大阪摩登学院等校执教三十年,以无私的学术精神成为日本艺术教育界的“中国灯塔”。

当他在课堂上展示敦煌飞天图时,日本学生惊叹不已——“原来我们从奈良、平安时代继承的色彩体系,正是来自您祖国的敦煌!”那一刻,沉睡千年的文化脉络被重新接通。他以画为语,以心为桥,让日本重新认识中国,让世界重新理解东方。

马树茂教授深知,中日两国的艺术血脉同源,却在千年演化中逐渐分流。于是他以艺术为契机,让这条被时间分隔的文化之河重新汇合。他主张:“中国画重气,日本画重形;我愿以气化形,让两者重归合一。”他的作品既有唐代壁画的厚重金碧,又具日本重彩的静雅深远;既有佛学的空灵,又有东方哲思的凝练。他打破了中日艺术的界限,创造出一种“兼容并蓄、共生共荣”的视觉语言。日本艺术界尊称他为“汉唐再临之人”,中国评论家称他“以一人之力,完成了中日艺术的再融合”。

在过去三十年中,马树茂的足迹遍布世界。他曾在中国、法国、美国、日本、新加坡、印度、奥地利、澳大利亚、荷兰、瑞士等国举办个展90余次,大型联展60余次,荣获大奖120余项。他以一支画笔,完成了无数文化外交家都未曾完成的使命——让中国艺术成为国际语言,让东方精神成为世界信仰。

2011年,他的作品《坚田落雁图》被中国驻大阪总领事馆永久收藏,成为中日友谊的象征;2024年,他在敦煌举办“魂系敦煌·霓彩世界”全国巡展开幕式,拉开了中国当代艺术复兴的新篇章;2025年,北京站盛大开幕,来自十多个国家的艺术机构共同参与,他的名字成为连接世界与汉唐的符号。

除了艺术家身份,马树茂还是一位伟大的教育家。他先后任教于北京理工大学、西安工程大学、西安培华学院等,担任艺术学院常务副院长、佛教艺术研究院院长、陕西中国画研究院副院长等职。他将“佛心、匠心、初心”作为教育三戒,教导学生以心观物、以德载艺。

许多学生称他“不是教授,而是觉者”——因为在他的课堂上,不仅学画,更学做人;在他的言谈中,不仅听美学,更悟人生。他将常书鸿、星云大师的思想融入艺术教育,使“美育即修行,美术即修心”成为新一代艺术教育理念的核心。

历经数十年修行与探索,马树茂的艺术已不再是个体创作,而是文明的觉醒。他提出的“观诠体系”,是一个融合中国哲学、佛学美学与国际绘画语言的东方美学理论。其核心思想是“三观三诠”:以心观境——万象皆源于心;以法观形——形不离法,法不离空;以觉观色——色即是空,空即是色。

这套体系不仅重新定义了东方绘画精神,也让国际艺术界重新认识中国绘画的哲学深度。欧洲评论界称其为“东方艺术史上继张大千之后最具理论系统的艺术复兴”。

如果说常书鸿守护了敦煌的过去,那么马树茂,则让敦煌的未来重生。他以艺术为语言,让世界重新认识“汉唐文明的当代价值”;他以修行为支撑,让绘画成为人类心灵的共同语言。他让中国画不再是东方的古老艺术,而是人类精神的共同家园。

他让佛教艺术不再是宗教的符号,而是人类灵魂的启示录。今天,当我们站在他的画前,看到的不只是线条与色彩,而是一种跨越时间的震撼,一种让世界重新理解东方的力量。

从敦煌到京都,从星云大师到常书鸿,从汉唐壁画到世界艺术舞台,马树茂用一生诠释了什么叫“文化复兴的担当”。他以一人之笔,串联起千年文明的经纬;他以佛心之念,让世界听到东方的呼吸。他不是在作画,而是在重建文明;他不是在留学,而是在布道。

他,是新时代的中日艺术桥梁;是汉唐精神的现代复兴者;是用画笔让世界敬仰东方的使者。——他是马树茂,魂系敦煌,志在世界。

标题:马树茂:在日本三十年只为完成一件事,让中国敦煌惊艳世界

地址:http://www.yqjqqwc.cn/ydjj/49836.html