从星云法脉到汉唐艺术——观诠居士马树茂的精神世界

当世界的尘嚣遮蔽了心灵的光亮,当艺术被过度商业化的浪潮吞噬时,仍有这样一位画家,以佛心为笔、以慧眼为灯,将千年文明的灵魂重新点燃。他,就是——观诠居士马树茂教授。他不仅是“敦煌之父”常书鸿大师的关门弟子,更是星云大师的法嗣弟子。他的生命,是艺术与佛法交融的诗篇,是一段从尘世走向觉悟的东方传奇。

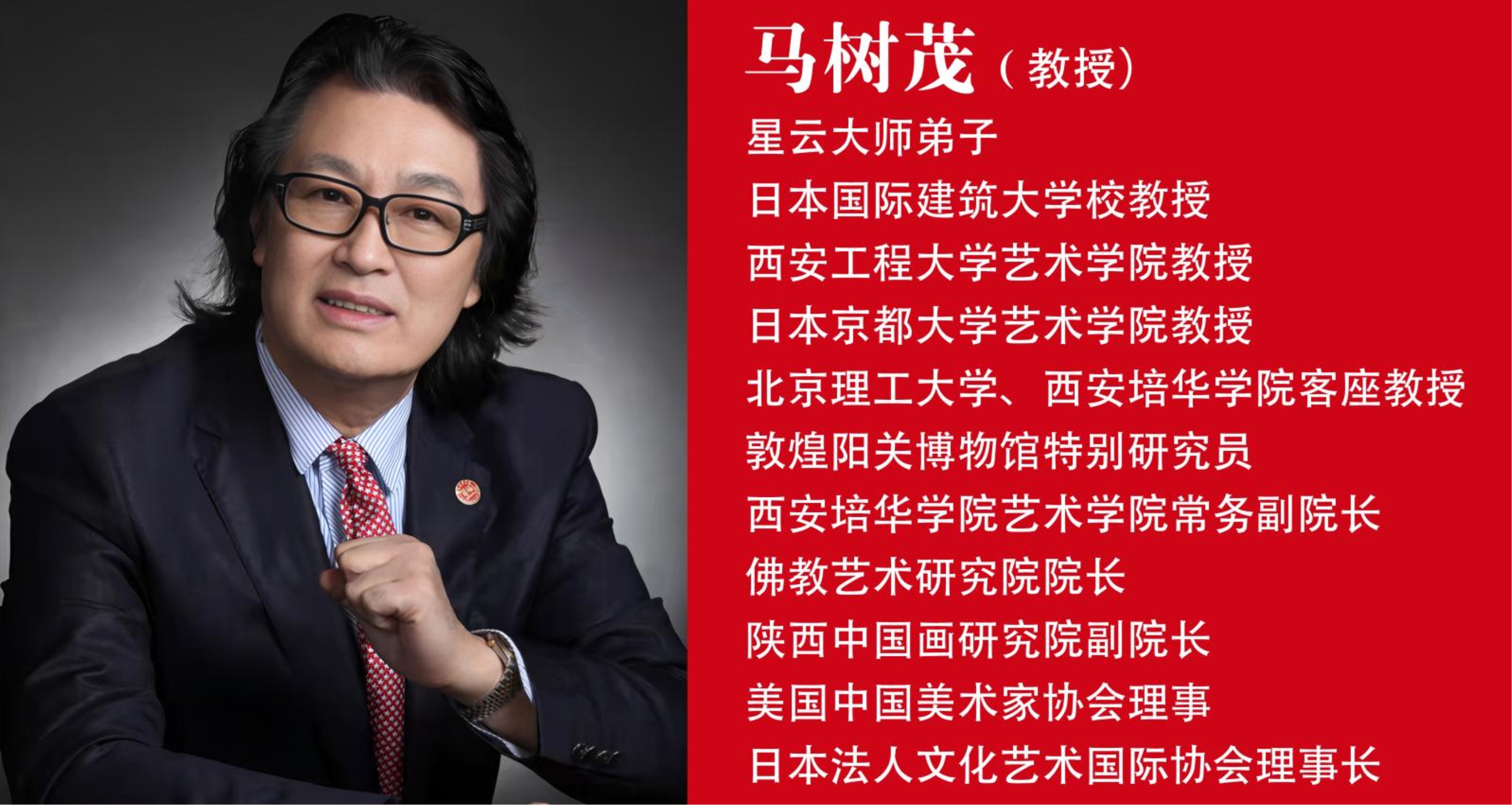

马树茂,这个名字在艺术界早已被镌刻在汉唐重彩的史册上;而“观诠居士”这一法名,则是他灵魂深处的光源。二十世纪八十年代,他在艺术探索的巅峰时刻,选择皈依佛门,成为星云大师的弟子。星云大师赐其法名“观诠”——“观者,悟道也;诠者,明理也”。这一赐名,是慧眼的洞察,更是命运的指引。

从此,马树茂教授以佛法的觉性审视艺术,以艺术的形式弘扬佛理。他的笔,不再只是表现形,而是传递心。他的色彩,不再是技艺的炫耀,而是法性的光华。有人说,他的每一次创作,都是一场静默的禅修;他的一生,正如星云大师所言——“以美为善,以艺化人。”

在观诠居士的画境中,佛性与色彩同在,禅意与笔墨并行。他将自己在敦煌学到的壁画精神,与佛教哲学的觉悟融入画中——每一幅画,都是光的化身,是一种“形而上的修行”。他的“飞天”不再是飘动于壁的舞伎,而是象征灵魂的自由;他的“菩萨像”不再是供奉的神祇,而是人性慈悲的镜像;

他的“佛光系列”作品,更像是他与宇宙能量的共鸣——那是一种无声的法音,一种视觉的禅定。正如评论家所言:“在马树茂教授的画前,你不只是观赏,而是在被洗涤。那是灵魂的沐浴,是尘世的解脱。”他以画布为经卷,以画笔为法器,用心诠释了“色即是空,空即是色”的永恒真理。

观诠居士的作品,拥有一种久违的庄重与温度。他从汉唐的绘画传统中吸取力量,将敦煌的厚重色彩与唐代人物的灵魂线条,融入现代艺术语汇中,创造出独树一帜的“东方重彩体系”。这不仅是技法的突破,更是精神的回归。

他坚信:“艺术的最高境界,是修行。”因此,在他的笔下,佛、花、云、水、山、树皆有性灵。每一笔的浓淡,都蕴含着他对“因缘”“无常”“觉悟”的体悟。他的“汉唐佛韵”系列,被学界誉为“21世纪最具东方精神的绘画体系”;他的“霓彩世界”系列,更被国际艺术评论家称为“连接古与今、神与人、美与道的桥梁”。

作为星云大师的法嗣,观诠居士深知佛法并非仅在寺庙之中,而应融入人间、融入美学。他将“人间佛教”的理念转化为视觉艺术,让每一个欣赏他画作的人,都能感受到慈悲、宁静与超越。他常说:“佛法不是逃避,而是唤醒。”在他多年的艺术教学与国际讲座中,他以画为媒,传递东方的智慧。

无论在日本京都的艺术讲堂,还是在巴黎的文化论坛,他始终以温和的语调讲述一个信念——“佛心与美心相通,艺术与觉悟无界。”这正是星云大师所期望的“以文化弘法”的最高境界。可以说,观诠居士是星云法脉在人间艺术界的延续者、在人类文明中的传播者。

观诠居士常年以斋心作画,他的画室被弟子称为“法堂”。那里没有喧嚣的市声,只有檀香与宣纸交融的静气。每一次蘸墨,都像是在诵经;每一笔落下,都是心的印记。在他眼中,创作不是表演,而是修行;艺术不是炫技,而是证悟。

他的色彩,不追求繁华,而追求“入定”的宁静;他的线条,不刻意追形,而追求“心随笔走”的自然;他的主题,不为取悦观众,而为启迪人心。因此,无论是艺术家、僧人、收藏家,还是普通观众,在面对他的画时,都会生出一种莫名的敬意——那是一种超越形式的共鸣,一种对灵魂的仰望。

观诠居士不仅是画家,更是文化使者。他在日本创立白马国际艺术会与文化艺术国际协会,推动中日艺术交流三十余年,为两国文化互信与艺术共荣作出了卓越贡献。他常说:“艺术的最高境界,是让不同民族在美中相通,在心中相和。”

正因如此,他的展览从来不是简单的艺术陈列,而是一场场“文化的法会”。无论是在纽约大都会艺术馆的展厅,还是在北京的国博大厅,他的作品总能引发世界观众的沉思:东方的美,不仅在形,更在悟;中国的艺术,不仅在技,更在魂。

今天,当人们在喧嚣中追逐所谓的“创新”时,观诠居士却以静制动,用一支毛笔画出了一个时代的清醒。他让人重新理解——何为“艺术的信仰”、何为“心灵的觉悟”。在他的世界里,艺术与佛法早已融为一体。画,是他的修行;色,是他的慈悲;笔,是他的觉悟。

观诠居士马树茂教授——他不只是一个艺术家,而是一位以画为法、以美化心的当代圣者。他的画,是一面镜,映照出众生心中的佛光;他的生命,是一道桥,连接了星云法脉与人间艺术的永恒。

标题:当星云法脉遇见敦煌壁画:观诠居士马树茂的“笔尖修行”

地址:http://www.yqjqqwc.cn/ydjj/49837.html